Палеогенетики проанализировали больше 400 геномов древних людей, чтобы выяснить, как сформировалась популяция, оставившая после себя ямную археологическую культуру. Ученые пришли к выводу, что около 80 процентов предков ямников происходили из групп, генетически похожих на людей, которые проживали в степной зоне от Нижнего Поволжья и до земель к северу от Кавказских гор в эпохи энеолита и ранней бронзы. По-видимому, они смешались с потомками украинских охотников-собирателей эпохи неолита в междуречье Днепра и Дона и сформировали среднестоговскую культуру. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, в результате происходивших процессов на этих землях примерно к 4000 году до нашей эры возникла популяция, которая спустя несколько столетий резко выросла в размере и широко распространила ямную археологическую культуру.

Примерно десять лет назад палеогенетики обнаружили, что около пяти тысяч лет назад генофонд древних популяций Европы начал существенно меняться за счет заметного притока нового населения, происходившего из Понтийско-Каспийской степи, где тогда существовала ямная археологическая культура. В тот период ямники активно осваивали новые земли и их отдельные группы переселились даже далеко на восток, достигнув Алтая и Минусинской котловины. Расселение шло и в западном направлении — в сторону Юго-Восточной и Центральной Европы, а его последствия отчетливо видны в современном генетическом ландшафте Европы.

Масштабный поток генов из степи в раннем бронзовом веке, о котором до анализа древней ДНК не знали ученые, вновь подогрел дискуссию относительно прародины индоевропейских языков. Сторонники так называемой степной гипотезы предполагают, что переселения ямников и их потомков способствовали распространению из Понтийско-Каспийской степи языков этой огромной семьи, на которых сегодня говорят больше 40 процентов населения земного шара. Поэтому неудивительно, что представителям ямной культуры, их происхождению и наследию уделяется в последние годы очень много внимания со стороны ведущих лабораторий и исследователей.

До сих пор происхождение самих ямников оставалось не очень понятным. Чтобы прояснить этот вопрос, большой научный коллектив во главе с Роном Пинхаси (Ron Pinhasi) из Венского университета и Дэвидом Райхом (David Reich) из Гарвардского университета представил результаты дальнейших генетических исследований этого вопроса. В своей работе ученые сосредоточили внимание на анализе 428 древних геномов, 299 из которых они опубликовали впервые. Останки, из которых секвенировали ДНК, принадлежали людям, которые жили между 6400 и 2000 годами до нашей эры, причем подавляющее большинство из них раскопали на территории современной России. Основная часть проанализированных последовательностей представляла собой геномы людей эпох энеолита и ранней бронзы из степной зоны Восточной Европы, в том числе геномы значительного количества представителей ямной археологической культуры.

В своей статье ученые описали три так называемых клины — постепенных перехода от одной популяции к другой между двумя крайними вариантами — для энеолита и раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы: волжскую, днепровскую и нижневолжско-кавказскую. В этой модели «ядро» (большинство геномов с хорошим покрытием) ямников входит в днепровскую клину, но при этом располагается на ее краю.

Новые данные, по словам ученых, противоречат недавно предложенной модели, согласно которой популяция ямников возникла в результате смешения охотников-собирателей со Среднего Дона и потомков кавказских-охотников собирателей. Райх и его коллеги пишут, что в генофонде этих двух предложенных предковых популяций отсутствовали два компонента, которые были у ямников. Один из них характерен для неолитических популяций Анатолии, а другой — для древних жителей Сибири и Центральной Азии, восходящий к сибирякам эпохи верхнего палеолита (так называемым древним северным евразийцам). Последний компонент присутствовал в эпоху энеолита у некоторых групп, проживавших в Нижнем Поволжье и к северу от Кавказских гор, которых ученые отнесли к кластеру Бережновка-II — Прогресс-II (в легендах к изображениям он обозначен BPgroup), названному по одноименным памятникам.

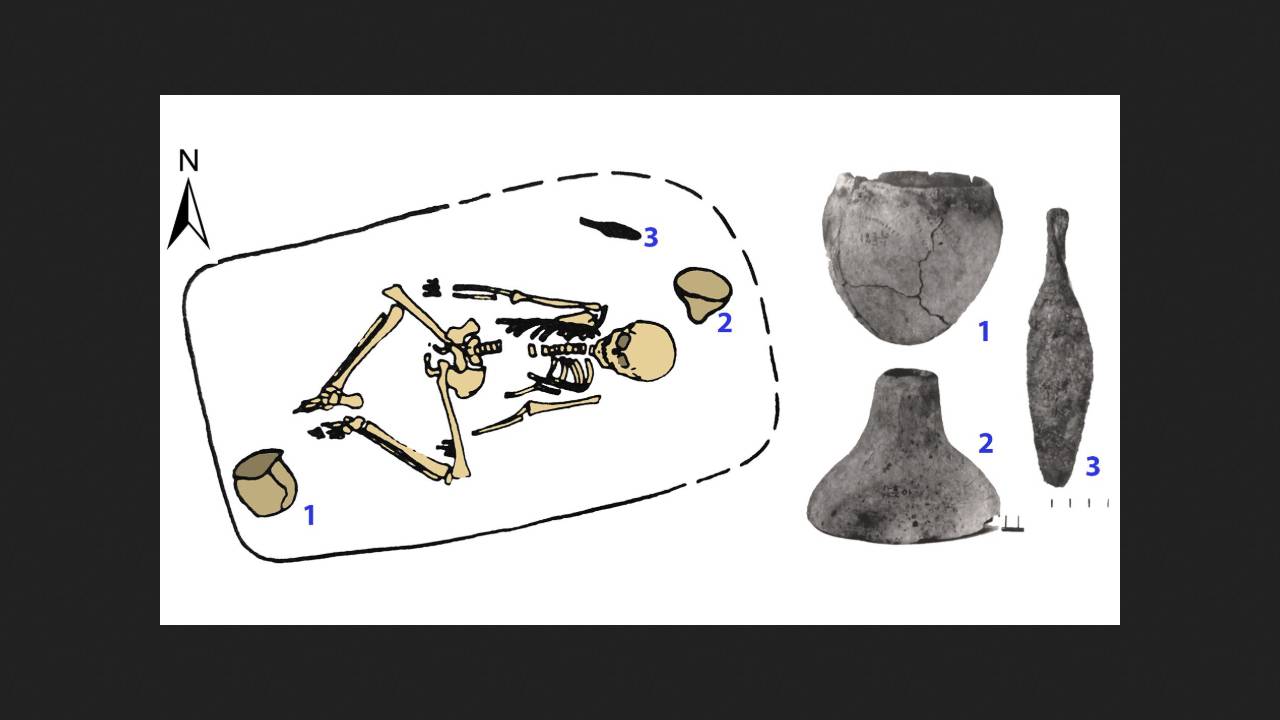

Происхождение «ядра» ямников, по данным исследователей, можно смоделировать из двух популяций, представленных в выборке. Одна из них представляет собой часть представителей среднестоговской культуры. А другая — двух людей из захоронений эпохи энеолита (около 4150–3600 годов до нашей эры), раскопанных в могильниках неподалеку от села Ремонтное в Ростовской области. Геномы этих людей относятся к так называемой нижневолжско-кавказской клине, а среди их предков, по всей видимости, были люди как с северным происхождением (на эту роль подходят индивиды из кластера Бережновка-II — Прогресс-II), так и с южным, связанным с кавказскими популяциями эпохи неолита.

Ученые заключили, что происхождение «ядра» ямников лучше всего представить как результат смешения групп, относящихся к нижневолжско-кавказской клине (около 80 процентов генофонда), и населения из междуречья Днепра и Дона, у которого было значительное количество предков, восходящих к украинским охотникам-собирателям эпохи неолита. При этом группы из нижневолжско-кавказской клины также обеспечивают в модели недостававшие компоненты, связанные с населением эпохи неолита из Анатолии и древним населением Сибири и Центральной Азии.

Помимо происхождения ямников, исследователи также остановились на анализе геномов, древних людей из Закавказья, а также Малой Азии. Так, они обнаружили, что еще около 4000 года до нашей эры в генофонде людей, проживавших на территории современной Армении, присутствовал заметный вклад со стороны групп, относящихся к нижневолжско-кавказской клине. Это, по мнению исследователей, указывает на их миграцию в южном направлении, где они смешались с местным населением. Более того, вклад со стороны этих групп обнаруживается и более поздних популяций, проживавших в эпоху бронзы на территории Малой Азии. В конечном счете ученые видят в этом подтверждения гипотезы, что индоевропейские языки, в том числе относящиеся к анатолийской ветви, могли прийти в этот регион вместе с мигрантами из-за Кавказских гор.

N + 1 рассказывали о других исследованиях, связанных с ямной культурой. Например, ученые обнаружили у них генетическую предрасположенность к рассеянному склерозу. Более того, варианты генов, повышающие риск развития этой болезни, сохранились и в генофонде современных европейцев.