Нейрофизиологи описали механизм, который участвует в развитии устойчивой к терапии депрессии. В экспериментах на игрунках они показали, что ингибирование дорсолатеральной префронтальной коры (dlPFC) приводит к снижению мотивации и повышению тревоги, но эффект зависит только от левого полушария. Затем они продемонстрировали, как dlPFC связана с двумя областями подмозолистой поясной коры и отменили эффект, введя в одну из этих областей кетамин. Исследование опубликовано в Science.

Для лечения устойчивой к терапии депрессии используют транскраниальную магнитную стимуляцию дорсолатеральной префронтальной коры (dlPFC), активность которой при заболевании снижена. Такая стимуляция уменьшает симптомы депрессии и тревоги, а также нормализует характерную для заболевания гиперактивность нейронов поля 25 в подмозолистой поясной коре (scACC). Лучше всего работает стимуляция той части dlPFC, которая относится к полю Бродмана 46: активность этого поля отрицательно коррелирует с активностью поля 25. Однако механизмы взаимодействия dlPFC и scACC остаются неясными.

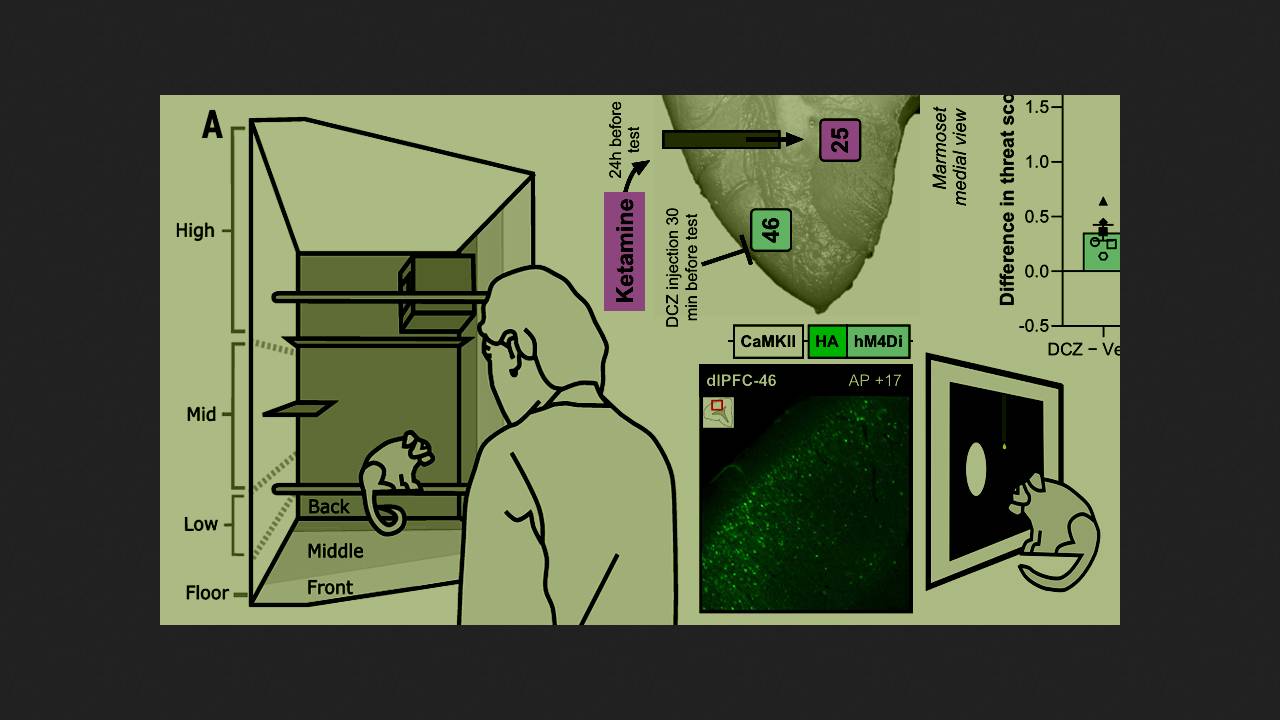

Чтобы разобраться в этом, команда ученых из Кембриджского университета под руководством Кристиана Вуда (Christian M. Wood) провели эксперименты с обыкновенными игрунками (Callithrix jacchus). Сначала они оценили мотивацию шести обезьян нажимать на кнопку на сенсорном экране, чтобы получить в награду молочный коктейль. После каждой награды игрункам требовалось нажимать кнопку большее количество раз, чем прежде, чтобы получить следующий коктейль. Затем ученые хемогенетически инактивировали нейроны поля 46. После этого мотивация игрунок снизилась: они переставали жать на кнопку раньше и, соответственно, получали меньше коктейля. Скорость нажатия и аппетит не изменились — приматы просто сдавались быстрее.

Так как аналогичное притупление мотивации раньше наблюдали при гиперактивности поля 25, исследователи ввели туда кетамин — препарат, применяемый для наркоза и иногда для лечения резистентной депрессии. Он заблокировал снижение мотивации, вызванное подавлением нейронов поля 46. Поля 25 и 46 связывает еще один регион поясной коры — поле 32: его нейроны получают сигналы от поля 46, а сами проецируются на поле 25. Хемогенетическая инактивация нейронов поля 32 тоже снизила мотивацию у игрунок, а кетамин, введенный в область поля 25, этот эффект отменил. Если нейроны игрунок не ингибировали, введение кетамина не меняло их поведение.

Далее ученые проверили, как три поля связаны с тревожностью — она часто сопровождает депрессию, и транскраниальная стимуляция dlPFC обычно ее снижает. Известно, что гиперактивность поля 25 повышает чувствительность игрунок к угрозам. Чтобы вызвать у них тревогу, рядом с клеткой на две минуты вставал незнакомый человек. В ответ животные замирали и издавали тревожные вокализации. Хемогенетическая инактивация поля 46 или 32 усиливала тревожную реакцию.

Далее ученые проверили, есть ли здесь функциональная асимметрия, и обнаружили, что на мотивацию и тревогу влияет дисфункция dlPFC и scACC только левого полушария. Когда ученые инактивировали поле 46 только с левой стороны или с двух сторон — игрунки становились тревожнее, а вот инактивация правого поля 46 не влияла на поведение обезьян. То же самое было и с мотивацией — но в этом случае ученые воздействовали на левое поле 32. Это согласуется с тем, что при лечении депрессии чаще используется левостроронняя транскраниальная стимуляция dlPFC — видимо, из-за большей эффективности.

Таким образом, в левом полушарии игрунок работает функциональная сеть, которая регулирует мотивацию и тревогу. В нее входят дорсолатеральная префронтальная кора, относящаяся к полю 46, и поля 25 и 32 в подмозолистой поясной коре. Эти данные помогают понять, как формируются симптомы устойчивой к лечению депрессии и как транскраниальная стимуляция и кетамин способны их ослаблять.

Ранее ученые показали, что при резистентной депрессии может помочь препарат, применяемый при болезни Паркинсона — но только в сочетании с антидепрессантами.