Немецкие и шведские ученые проанализировали закономерности распространения азиатских комаров и переносимых ими вирусных инфекций в Европе, и пришли к выводу, что геморрагические лихорадки денге и чикунгунья могут стать эндемичными в этой части света. Основную роль в этом играют климатические изменения. Отчет о работе опубликован в журнале Lancet Planetary Health.

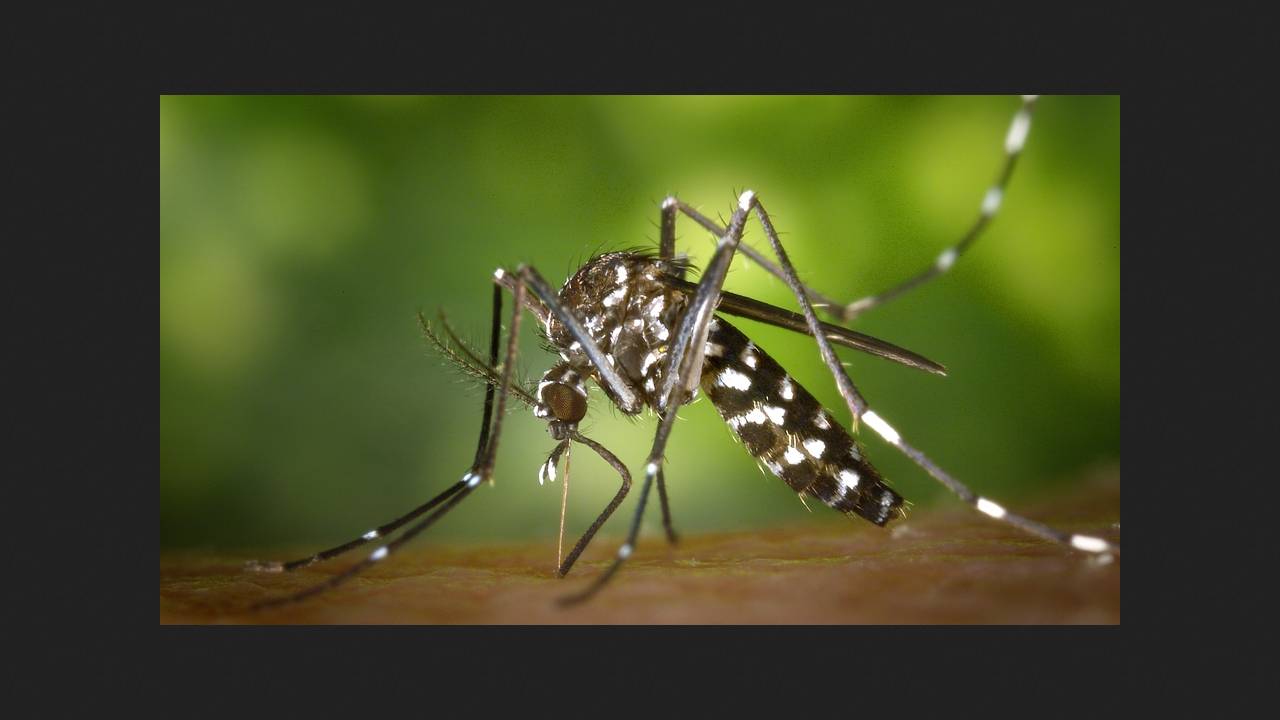

Азиатские тигровые комары (Aedes albopictus) происходят из тропических и субтропических азиатских регионов. Там же, но не в Европе, эндемичны переносимые ими лихорадки денге и чикунгунья, вызываемые арбовирусами. В последние полвека Ae. albopictus стал быстро распространяться по миру из-за глобализации, урбанизации, торговли, туризма и климатических изменений. В Европе он был впервые обнаружен в Албании в 1979 году, в 1990 году проник в Италию и с тех пор закрепился в 21 стране и был занесен еще в шесть. В европейских регионах обитания этот комар может переносить арбовирусы при завозных случаях заболевания, провоцируя локальные вспышки инфекции. Первая такая аутохтонная вспышка лихорадки чикунгунья в Европе с 330 заболевшими произошла в Италии в 2007 году, к настоящему времени схожие вспышки были зарегистрированы в четырех европейских странах.

Ян Семенца (Jan Semenza) из Умеоского и Гейдельбергского университетов с коллегами в поисках информации о распространении Ae. albopictus и вспышках денге и чикунгуньи провел систематический обзор докладов Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, технических отчетов и данных наблюдений, а также рецензируемых публикаций из баз данных PubMed, Scopus и Web of Science с января 1990 по октябрь 2024 года. Эти данные использовали в анализе времени до наступления события (time-to-event analysis) чтобы проследить за периодом от акклиматизации насекомого-вектора в местности до возникновения аутохтонных вспышек инфекций по регионам третьего уровня территориального деления NUTS (NUTS 3).

Анализ выполняли методом одно- и многопараметрической регрессии с учетом типов землепользования, демографических и социоэкономических факторов, завозных случаев и климатических переменных. Также провели анализ повторных вспышек, стратификацию по теплым и холодным регионам на основании средних летних температур ниже и выше 20 градусов Цельсия и прогнозирование рисков вспышек с 2030-х по 2060-е годы при разных сценариях изменений климата.

Выяснилось, что с 1990 по 2024 год интервал между первым закреплением Ae. albopictus в регионах NUTS 3 и первой вспышкой лихорадки денге или чикунгунья сократился с 25 до менее чем пяти лет. За тот же период интервал между первой и второй вспышками в регионе уменьшился с 12 лет до менее чем года. Регрессионный анализ показал, что значительную роль в этом процессе играют благоприятные климатические условия. Рост средней летней температуры на каждый градус Цельсия был связан с отношением рисков вспышек 1,55 (p < 0,0001) после введения поправок на финансирование здравоохранения, завозные случаи и тип землепользования. Первые вспышки случались чаще в теплых регионах, чем в холодных (логранговое p = 0,088). Ожидается, что обстановка сильно ухудшится при усугублении климатических изменений: в случае сценария с наибольшими выбросами парниковых газов (SSP5—8,5) в Европе прогнозируется почти пятикратный рост числа вспышек лихорадок денге и чикунгунья к 2060 году по сравнению с уровнем 1990–2024 годов. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости введения серьезных мер по контролю распространения комаров, усиления надзора и внедрении систем раннего оповещения о вспышках инфекций для готовности к растущему риску эндемичности переносимых Ae. albopictus заболеваний в европейском регионе, заключают авторы работы. Ранее американские ученые провели эмпирическое систематическое исследование, которое показало, что глобальное изменение климата, связанное с выбросом парниковых газов, в какой-либо степени повышает распространенность 58 процентов инфекционных заболеваний, а уменьшает — лишь 16 процентов.