American and German researchers presented interim results from a clinical trial of donor fecal transplantation to prevent graft-versus-host disease following hematopoietic stem cell transplantation for hematologic malignancies. The procedure was found to be relatively safe, and the degree of microbiota engraftment and its effectiveness depended on the proper selection of the donor. The study was published in the journal Nature Communications.

Acute graft-versus-host disease (GVHD) is a complication of hematopoietic stem cell allotransplantation, in which the donor's immune cells attack the recipient's tissues, most commonly the gastrointestinal tract, liver, and skin. Despite prophylactic immunosuppression, GVHD affects up to half of patients, significantly worsening their condition and potentially leading to death. Disruptions in the gut microbiota increase the likelihood and severity of this complication, leading to the idea of using donor stool transplants for its prevention. Pilot trials have yielded inconclusive results and have had numerous limitations due to the high heterogeneity of the study and control groups and the use of third-party donor material.

Armin Rashidi, the leader of the previous study from the Fred Hutchinson Cancer Center, and colleagues from Germany and the United States decided to conduct the next trial in two phases. The first phase, the results of which have now been published, involved selecting the optimal donor for the second phase—a double-blind, randomized, placebo-controlled trial—and assessing the engraftment of the donor microbiota and safety.

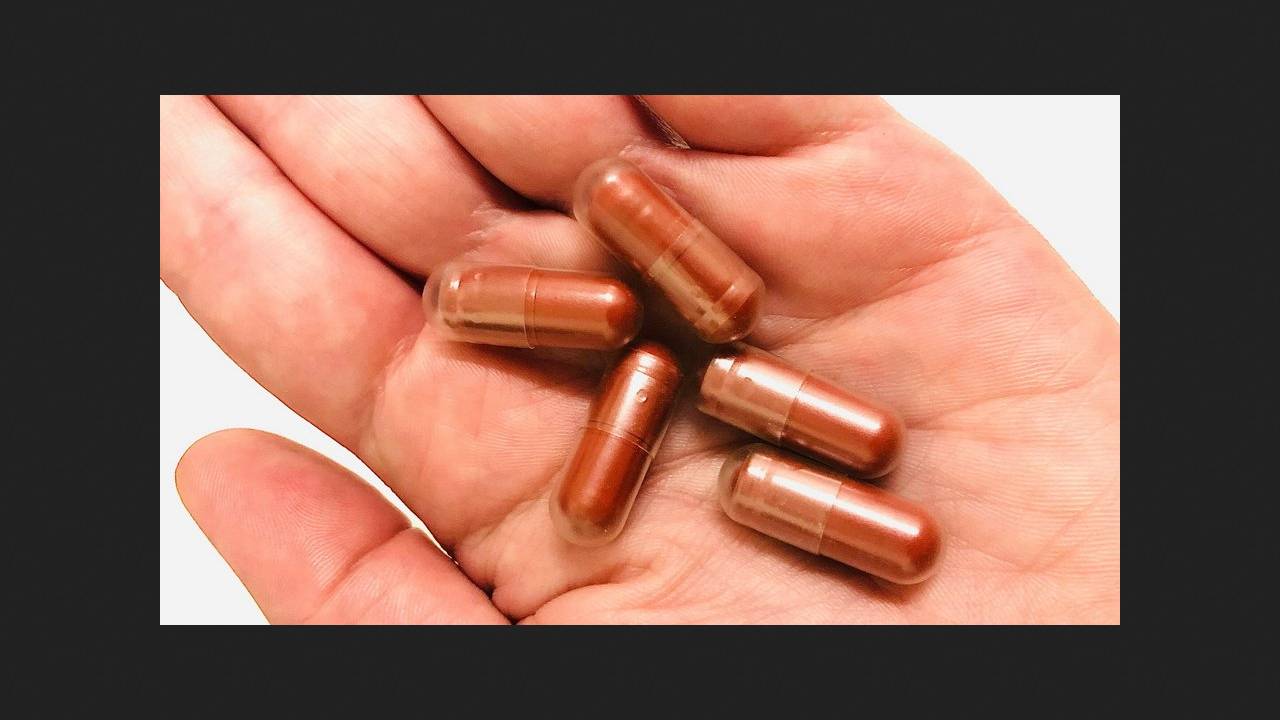

In the preliminary phase, 20 patients (median age 45 years; 55 percent men) received fecal transplants from three donors (six from the first, six from the second, and eight from the third) orally in the form of enteric-coated capsules three times daily for one week. Treatment began 19–40 (median 25) days after hematopoietic stem cell transplantation and 2–9 (median 4) days after the last dose of antibiotics. Two patients required antibiotics during treatment, and one did not provide a stool sample after completion of treatment and was not included in the engraftment analysis.

У большинства пациентов наблюдались преходящие легкие и умеренные желудочно-кишечные симптомы, тяжелых нежелательных явлений не было. Ограничивающая дозу токсичность была зафиксирована у двух участников, но признана не связанной с лечением. В течение 180-дневного периода наблюдений рецидив основного онкогематологического заболевания произошел у трех пациентов, один из них от него умер.

РТПХ III–IV степени развился у трех (15 процентов) участников, все они получили трансплантат фекалий от первого донора. У двух появилось изолированное поражение кожи (на 15 и 16 дни от приема первой дозы), устраненное назначением глюкокортикоидов. У одного было позднее (через 130 дней) изолированное поражение нижних отделов кишечника с тяжелой диареей, декомпенсацией многих функций, анасаркой и циркуляцией цитомегаловируса в крови — ему понадобилась длительная госпитализация и лечение руксолитинибом и экстракорпоральным фотоферезом.

Наибольшее стойкое приживление — медианно 66 процентов — по данным секвенирования кала пациентов методом дробовика продемонстрировала кишечная микробиота третьего донора. Она отличалась высоким содержанием бактерии Bifidobacterium adolescentis. Высокие уровни приживления коррелировали с более благополучными клиническими исходами. Наибольший эффект наблюдался у реципиентов с исходно скудным составом кишечной микробиоты. По итогам для рандомизированного плацебо-контролируемого этапа (планируется, что в нем примут участие более ста пациентов) был выбран только третий донор.

Таким образом, при пересадке фекалий для профилактики РТПХ после трансплантации кроветворных стволовых клеток важен основанный на доказательствах подбор донора. Сама эта процедура вполне безопасна даже с учетом сильного снижения иммунитета у подобных пациентов. Ее эффективность изучают в ходе второго этапа испытаний.

Изначально пересадку кала разработали для лечения псевдомембранозного колита, вызванного бактерией Clostridioides difficile на фоне длительной антибиотикотерапии. Подобные препараты уже одобрены к клиническому применению в Австралии и США. В экспериментах эту методику успешно тестировали для улучшения состава кишечной микробиоты после кесарева сечения, а также облегчения симптомов расстройств аутистического спектра, болезни Паркинсона и гастроэнтеропатии на фоне сахарного диабета первого типа.