Paleogeneticists have analyzed the genome of a member of the Darkveti-Meshokov culture, who lived in the North Caucasus between 5000 and 4800 BC. The scientists determined this individual's origins and also discovered that the region's first farmers and herders contributed genetically to the population of the Khvalynsk culture, which existed in the steppes further north. The researchers hypothesized that not only cultural ties but also marital unions may have contributed to the spread of agriculture in the Volga region. They write about this in a paper published in the journal iScience.

At the beginning of the 5th millennium BC, agriculture reached the North Caucasus. Relics of the so-called Darkveti-Meshokov culture of the Eneolithic period, which existed from approximately 5000 to 3200 BC, have survived from the region's first farmers and livestock breeders. Their economy was based primarily on the cultivation of grain crops (wheat and oats) and the breeding of pigs and cattle. Hunting also played a significant role.

The only burial site of this culture, called the Nalchik burial site, was excavated by archaeologists in Nalchik in 1929 on the grounds of what is now the city hospital. It contained the remains of over a hundred people who lived at the beginning of the 5th millennium BC. The Darkveti-Meshokov culture buried their dead on their sides or backs, with their legs bent. The deceased were sprinkled with red ochre and accompanied by various artifacts. In particular, in one of the burials at this site, researchers unearthed a copper ring, one of the oldest metal artifacts in the region.

Now, scientists from Germany and Russia, led by Egor Prokhortchouk from the Russian Academy of Sciences' Center for Biotechnology, have presented the results of a genetic analysis of the individual from the Nalchik burial ground. The researchers isolated ancient DNA from the wisdom tooth of an adult male who lived between 40 and 60 years. Geneticists confirmed that the remains belonged to a male and determined that he belonged to the mitochondrial haplogroup T2c1a1 and the Y-chromosomal haplogroup R1b1.

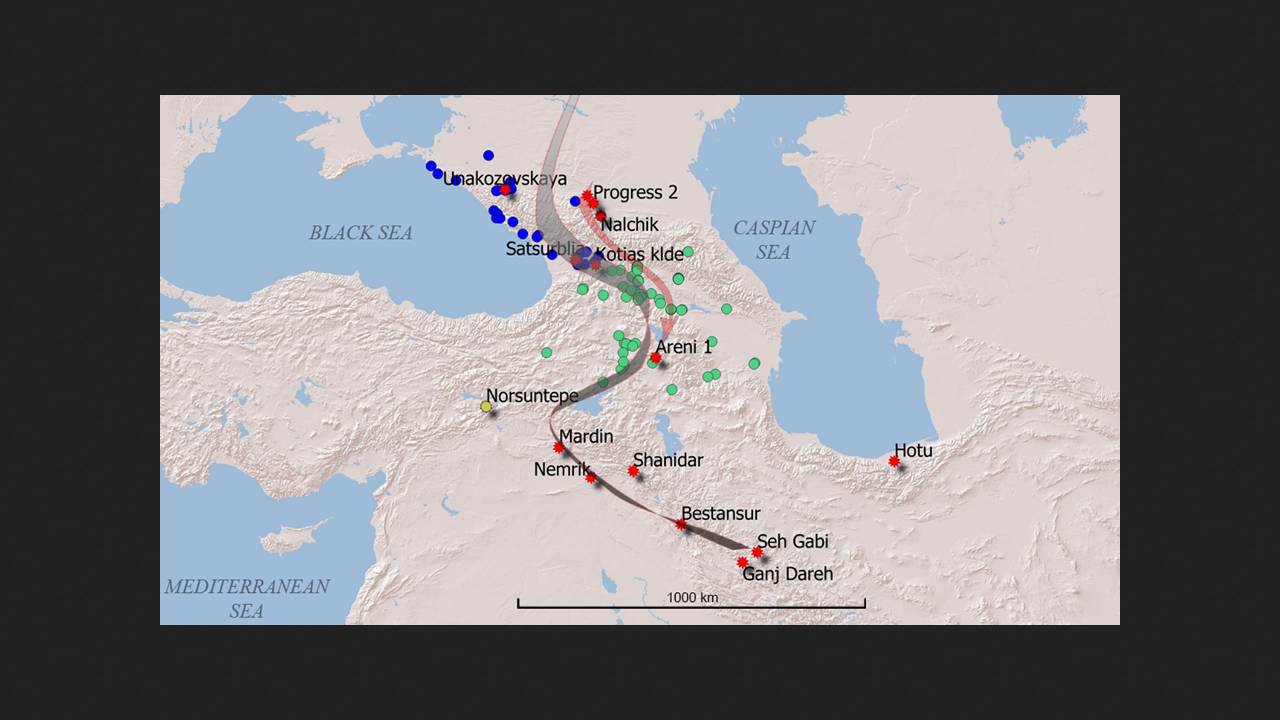

На графике, построенном с помощью метода главных компонент, геном этого мужчины расположился рядом с геномами двух людей эпохи энеолита из степного Предкавказья, останки которых нашли на памятниках Прогресс-2 и Вонючка-1, живших в начале и второй половине V тысячелетия до нашей эры соответственно. Кроме того, рядом также оказался геном человека, который жил с нальчикским индивидом примерно в одно время. Его останки нашли на памятнике Хвалынский-II могильник, который расположен на правом берегу Волги в Саратовской области, то есть на значительном расстоянии от Кавказских гор.

Дальнейший анализ показали, что происхождение мужчины из Нальчикского могильника можно смоделировать из трех предковых популяций: ранних земледельцев Западной Азии, кавказских охотников-собирателей (или неолитических жителей Ирана) и европейских охотников-собирателей. Причем большой вклад последней компоненты заметно отличал геном этого человека от другого ранее опубликованного генома представителя дарквети-мешоковской культуры, останки которого нашли в Узнаковской пещере. Вероятно, это связано с тем, что население горной зоны, в которой находится этот памятник, ожидаемо меньше контактировало с населением степной зоны, чем жители приграничной зоны. Кроме того, по словам исследователей, вопреки ожиданиям, мужчина из Нальчикского могильника генетически оказался ближе к людям из Северной Месопотамии и Загроса, которые проживали там в VIII–VII тысячелетиях до нашей эры, чем к соседям из Южного Кавказа, которые жили в этом регионе в VI тысячелетии до нашей эры.

Также исследователи уделили внимание тому, что уже в начале V тысячелетия до нашей эры первые земледельцы и животноводы Северного Кавказа смешивались с населением более северных степей — представителями хвалынской археологической культуры, доступные геномы которых весьма неоднородны. Причем анализ общих по происхождению блоков сцепления в геномах индивида из Нальчика и человека из Хвалынского-II могильника показал, что на хромосомах этих людей присутствуют длинные одинаковые участки, указывающие на их дальнее родство. Исследователи предположили, что интенсивность брачных связей между двумя этими популяциями была невысокой. Однако, возможно, не только культурные контакты, но и браки способствовали распространению животноводства в Поволжье.

Это не первый раз, когда на N + 1 рассказывают об исследованиях древнего населения, проживавшего на Кавказе. Например, анализ ДНК носителей кобанской культуры, которая существовала в позднем бронзовом веке, показал биологическую связь между этими людьми и некоторыми современными популяциями.